日本城堡的攻城防御能力如何?

城防的主题是给来犯之敌添堵,在这个主题之下分出了中式、日式和欧式三种思路,其中日式欧式的构造比较接近,但在具体的实现方式上有一些区别。

中式城池的核心构造是墙,攻守双方的一切设计和动作都是在围着墙运转。

欧式城池的核心构造是塔,塔的布局和构造很大程度上决定了城池能撑多久。

日式城池的核心构造是路,总的设计方针是延长攻击方在城防火力下的暴露时间。

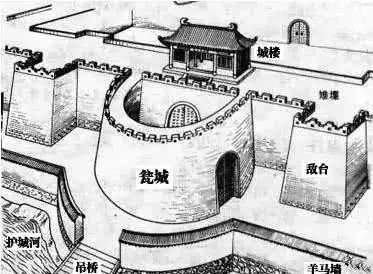

中式城防,是大家最熟悉同时又未必那么熟悉的体系,一个完整的体系由城墙、城门、羊马墙、城壕构成。以城墙为载体,设计有雉堞、射口、敌台、城楼、战棚、瓮城等等等等。羊马墙是顺着城壕内侧加筑的矮墙,因为没有现存实物,知道的人没那么多。

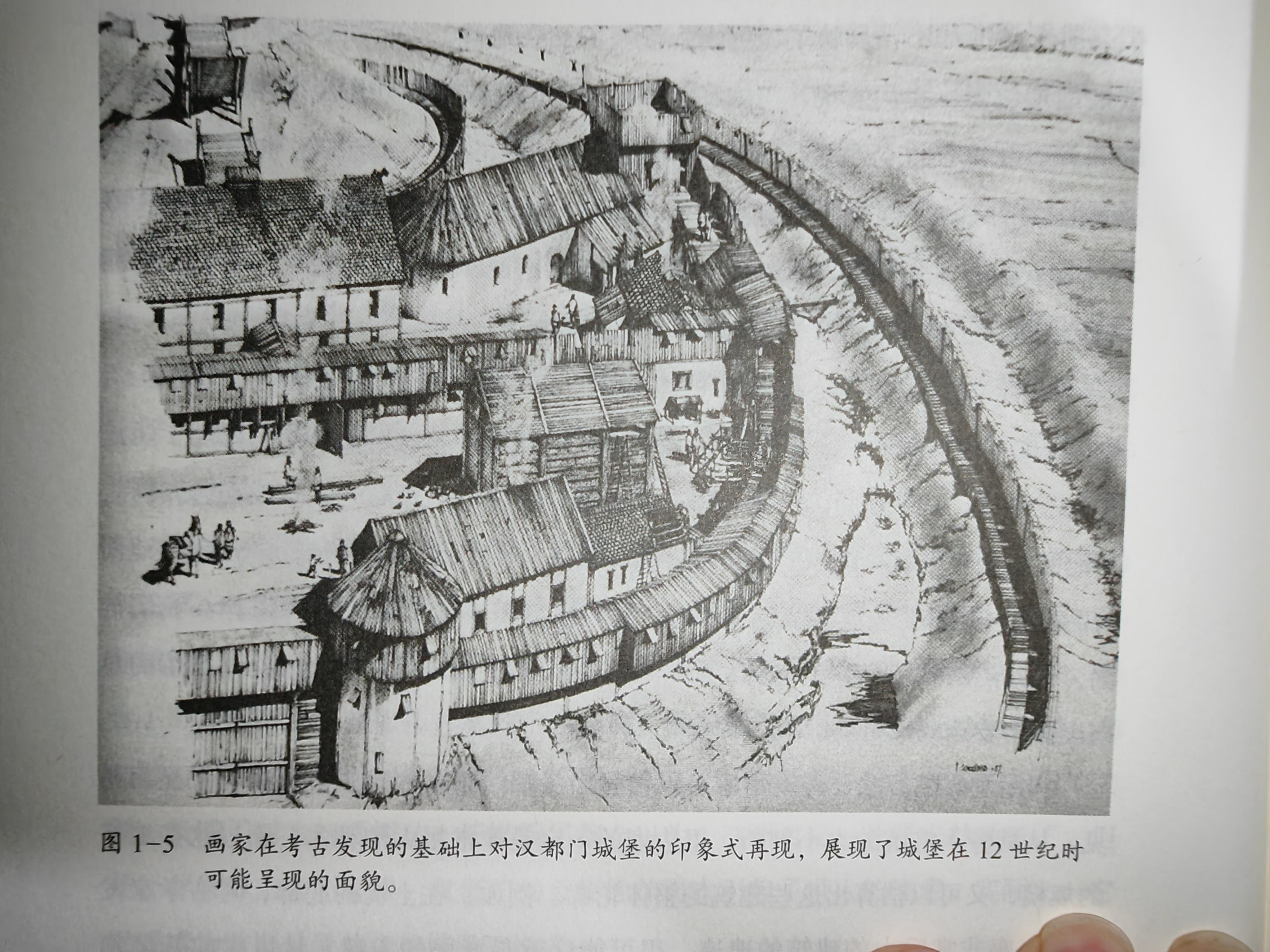

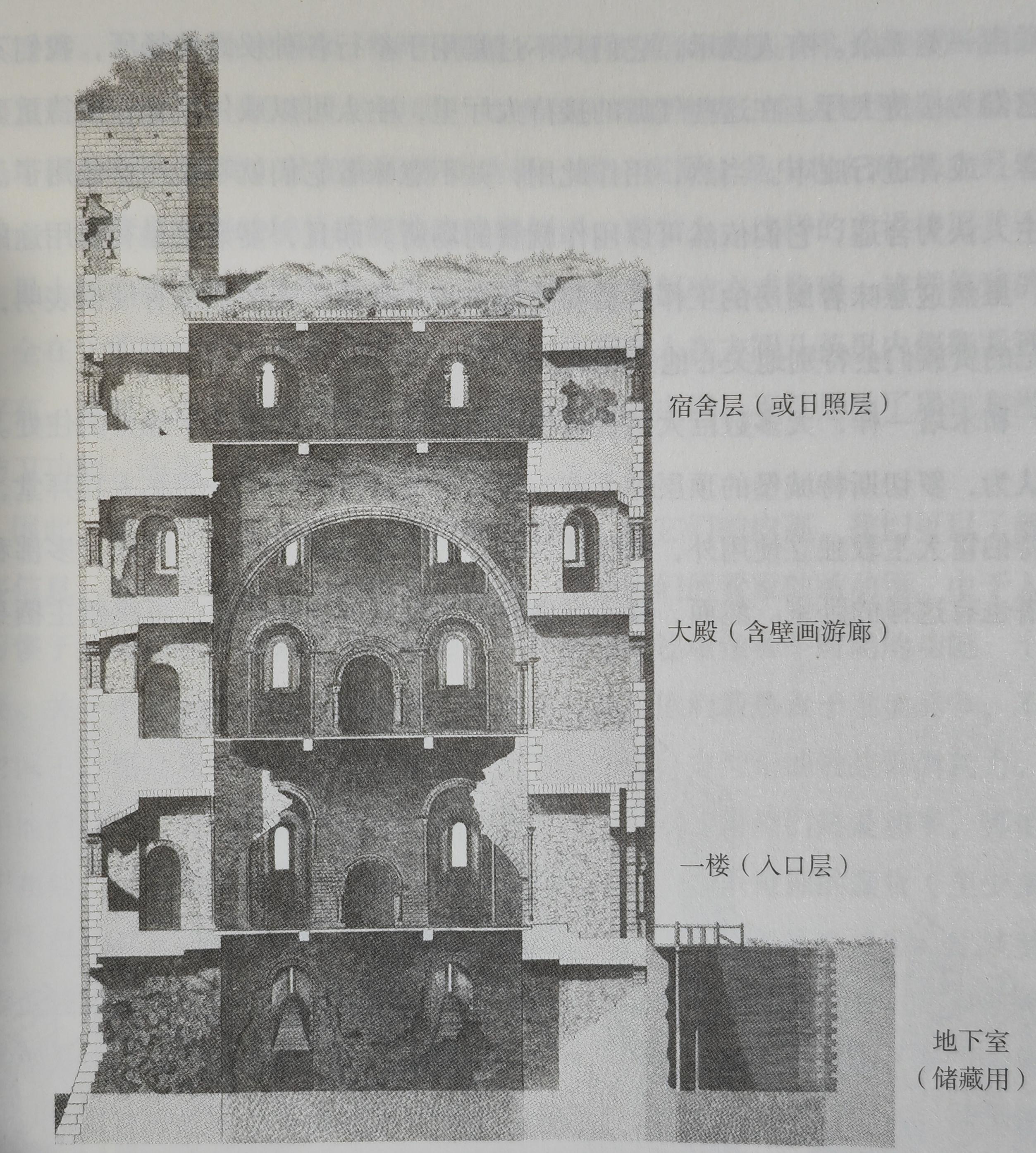

欧式城堡,原型是土堤-堡场式设计,简单来说就是堆一座土山,在土山上修筑主塔作为城堡体系的核心,并提供覆盖全场的压制火力,然后围着修一圈城墙,外边挖上壕沟,围出来一个庭院。后来随着技术进步,作为台基的土山也包上了石材。

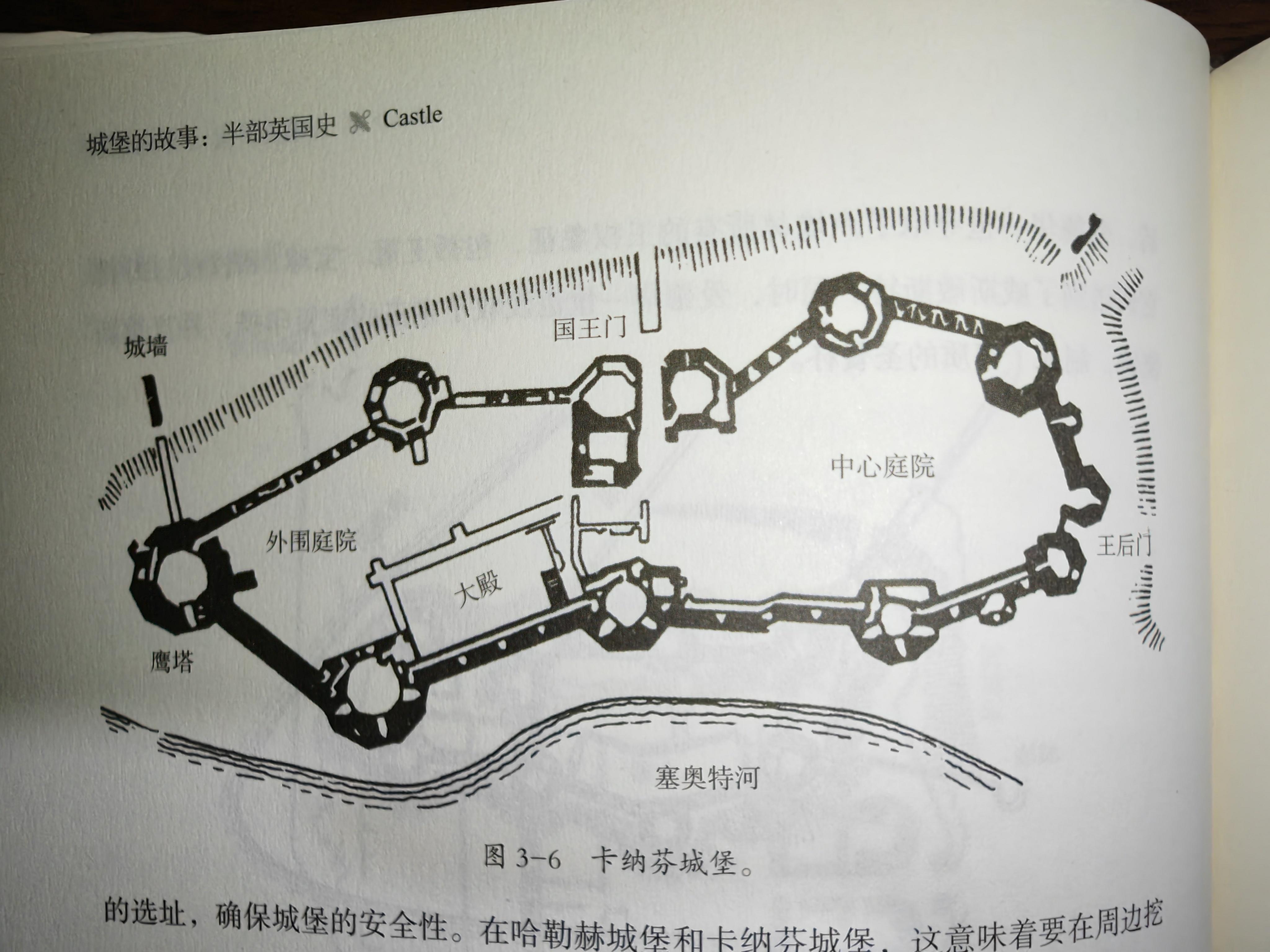

卡那封城堡及其平面图:

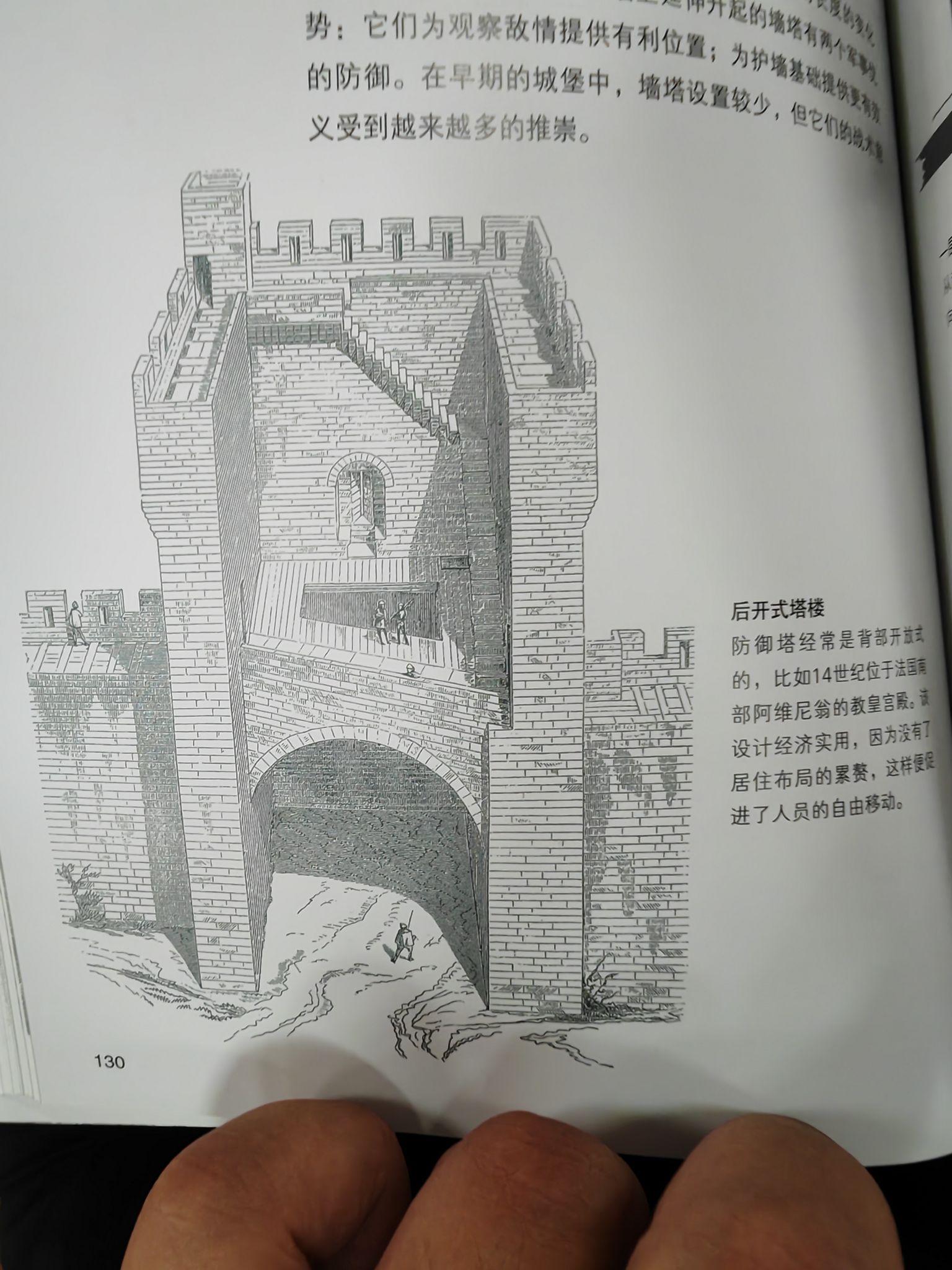

不难发现,这座城堡和大家熟悉的中式城塞最大的区别就是塔楼林立,不仅在高度上远超城墙,而且在厚度上简直就是大石头墩子,城门自然也由两座塔楼夹持。因为墙体过厚,在欧式城堡里的一个常见设计是,窗户不大,但内侧做成相当宽的壁龛,古装剧的女主角经常坐在那儿借光看书或者做针线活。为了节省用料或者方便使用,塔楼有时候会被设计成背面敞开的样式。

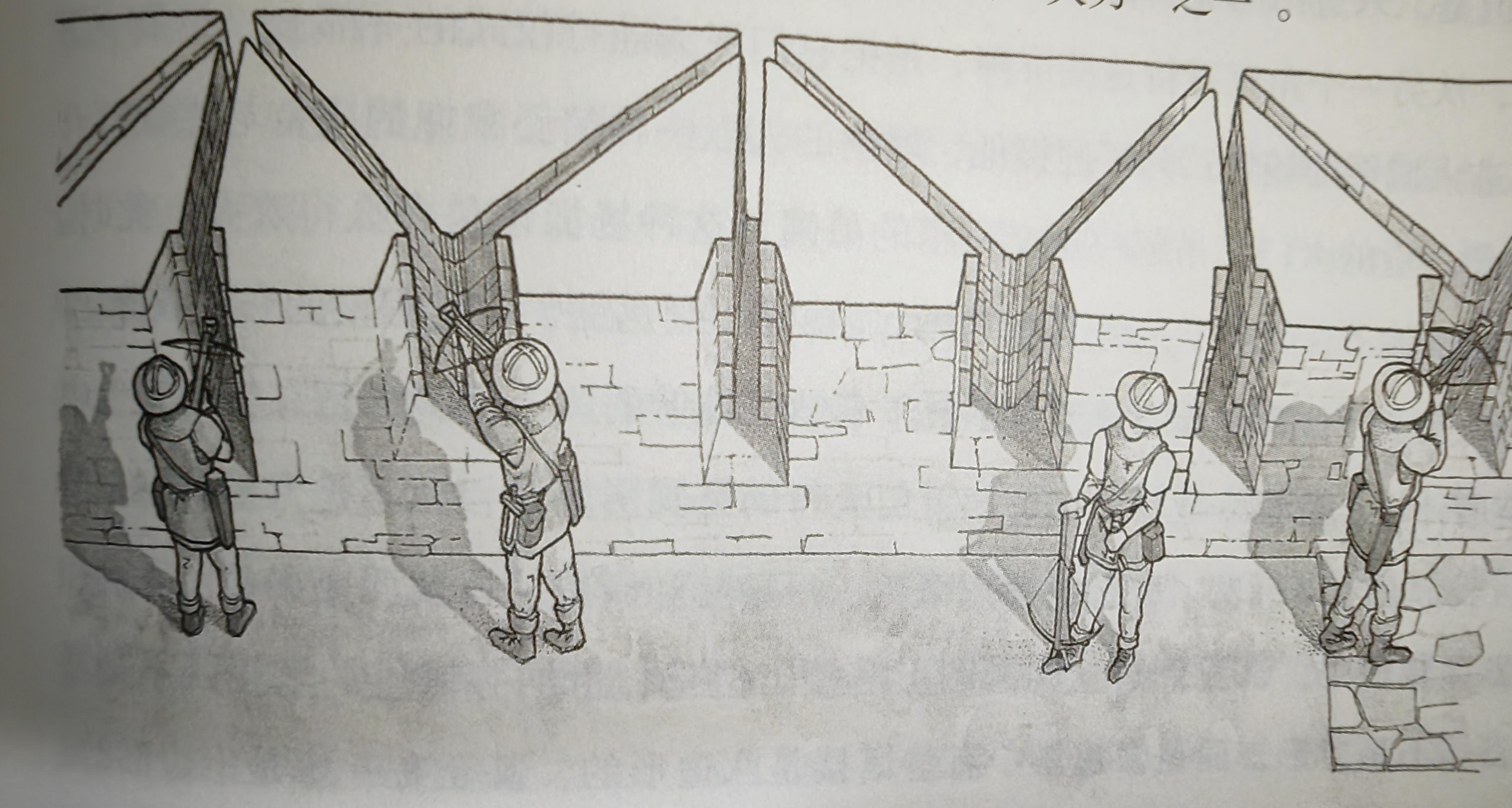

在围城战中,城头守军的火力优势没有想象中的那么明显,因为一是攻城方可以从任意位置射击,而城头的射击位是固定的,二是攻城方可以集中火力封锁垛口,有人出现就乱箭招呼过去,守军还手也是提心吊胆。为了解决这两个问题,卡纳封的总师进行了针对性的设计:

日式城堡的最终形态很容易让人联想到欧洲的同行,但最初的起源却不太一样。

比方说松本城:

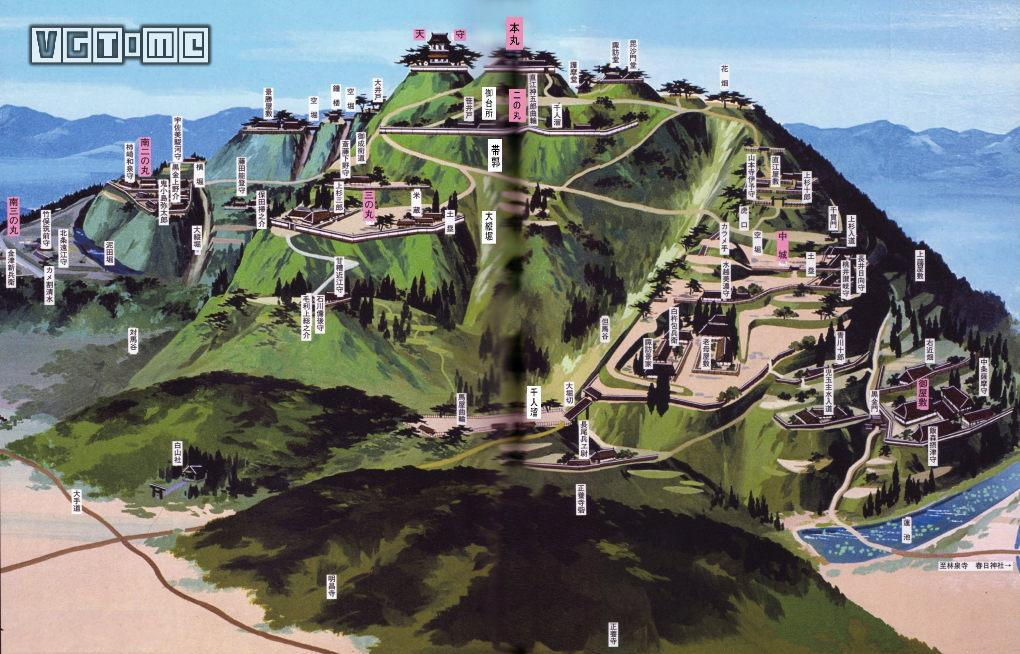

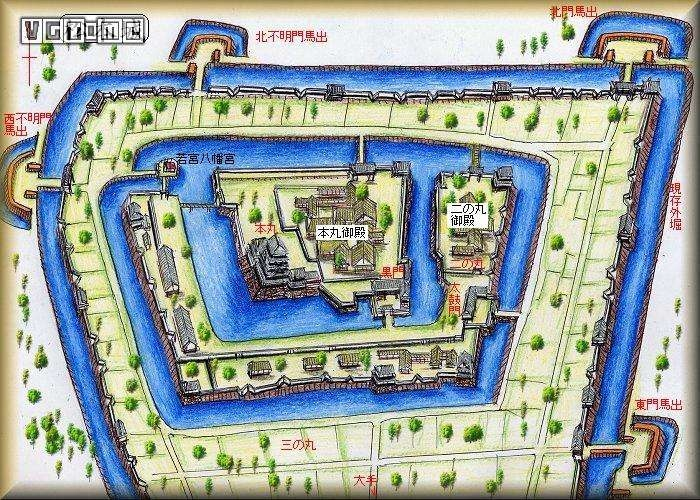

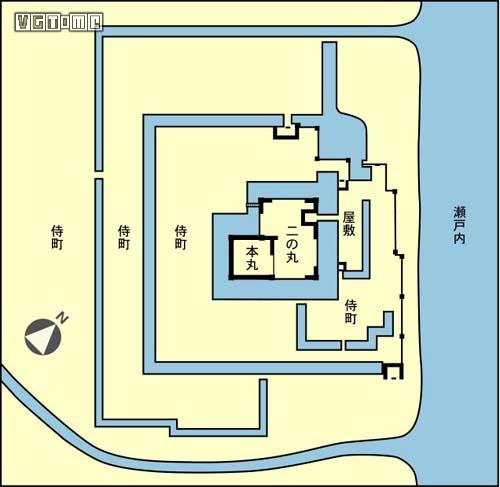

台基上立着一座主塔(天守),外围是各种功能的建筑群和围墙,最外层再来一圈壕沟,这个格局没法不往欧洲联想,但骨子里的原理跟欧洲设计师不是一个思路。我们现在熟知的日式城防,起源是山城,底下的“台基”是从山体改造来的,那会儿没有火炮,攻城器械上不去山有劲使不上,而且你总不至于把山挖倒了。常言说望山跑死马,日本的领主们动脑筋的时候自然而然就朝着让敌人多走路的方向过去了。天守有没有不重要,但该走的路绝对不能省:

所以碰上这种局面,最常用的战术要么是派矿工破坏水井,要么是围点打援逼迫对方出城,实在不行就只好团团围住坐下比吃饭,看谁先饿死,分别以武田信玄、织田信长和丰臣秀吉为代表。

地形没有那么复杂的时候,就在平地或者山地平原之间,人工改造地形地貌,堆出人工山头作为台基,然后就着台基修迷宫。还记不记得刚才那个绕来绕去的瓮城?日式城防就是把那个想法推而广之贯彻始终了。

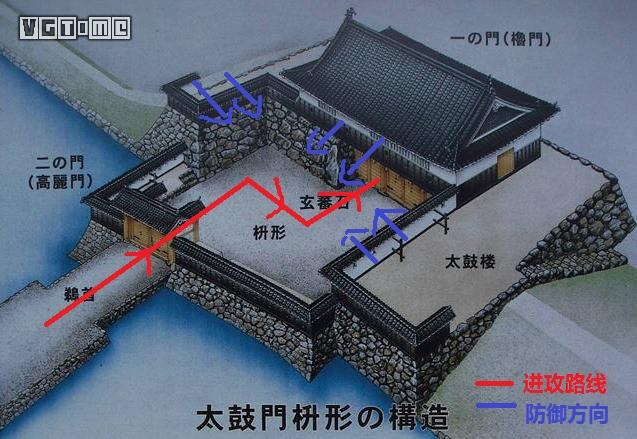

对于攻城一方来说,要不要攻击大门,是一个两难的问题:砸门,要付出极大的伤亡,而且进去之后显然是不可能带着攻城武器走迷宫的,下一座门怎么办还得另想办法。翻墙,要顺着梯子爬上台基,而且翻进去之后还是要走迷宫,梯子显然也没法再抽上来。日式城防和欧式有个很明显的区别:没有塔楼的地方也会随处设置大量火力点,这迷宫走得并不轻松。

PS:按理来说,日式城防应该是《七日杀》的最优解,但是在徒手拆钢筋混凝土如同啃巧克力一样的丧尸群面前,大家纷纷选择了卡bug╮(︶﹏︶)╭

对于壕沟的设置,日本工程师有自己的考虑:灌水的护城河当然好,无水的干沟也有自己的用处——敌人的侦察兵有可能泅渡摸到城下,但三四米深的干沟是没法跳下去的,硬着头皮来个信仰之跃或者顺着绳子溜下去,怎么爬上对面也是个问题,而且拿根麦秸秆就能在水里躲很久,四面光秃秃的干沟里藏不住人,所以干沟和护城河经常搭配使用。干沟不宜太宽,护城河不宜太窄,这里面的道理不难理解。

对于干沟的设计,有一种日本特有的样式,称为“障子堀”,把城外挖出方格形的大坑:

漫画《姬路城的行尸走肉》对于如何防守一座日式城堡讲解得相当硬核,但硬核过头,只顾着写守城没顾上写故事,读者纷纷弃坑最后腰斩了。

姬路城的行尸走肉漫画_15连载中_在线漫画_动漫屋和欧洲的同行们类似,城郭下部的实心台基,在战国时代后期也被包上了石头称为石垣,而且石工的技术有着肉眼可见的进步:

最开始是这种近乎于胡乱堆积的方式,叫做野面积。完全可以想象,松永久秀的信贵山城大概就是这种画风。

后来随着技术进步,开始对石头进行大致的处理,石垣表面变得比较整齐了,在大石头之间还会塞入碎石勾缝,称为敲打接。

不难想象,这两款石垣其实很容易攀爬,甚至会被人拔掉一部分小石块,在城基上制造难以觉察的攀登路线。太阁立志传里破坏城防的“石拔”技术,说的就是这个。

所以到了江户时代,筑城技术进一步改良,出现了这种使用巨石建造的切整接,严丝合缝没个下脚的地方:

大坂之阵,德川家康出于日式城塞缺乏有关火炮的针对性设计这个弱点,从洋人那儿买了一批重炮参战。平射炮对攻击迷宫式城防的直接作用不太明显,在对射中却能把丰臣一方的佛郎机按在地上摩擦。

僵持了一个来月得势不得分,看着高耸入云的大坂城天守,大狸子果断拍板想办法干他一炮。对天守的炮击没有造成重大杀伤,却打崩了守军的士气以及淀夫人的心态,进而间接左右了战局。不过在随后长达两百多年的江户时代,城防技术的发展陷入了停滞,因此在火药武器进一步普及的条件下应该如何进行防御作战,日本的工程师们是完全没有考虑过的,一直到幕末被外国人打上门,才突然意识到这个问题,于是最后的日本城堡就走向了全盘西化殊途同归:棱堡。

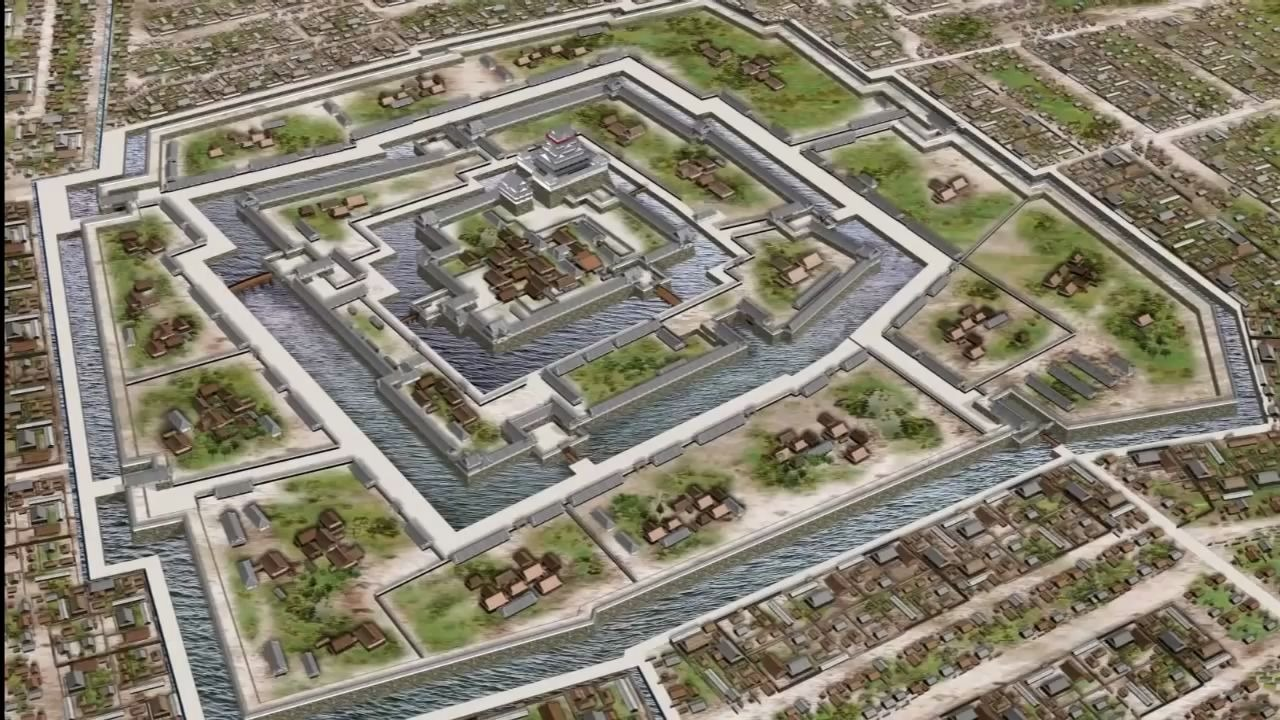

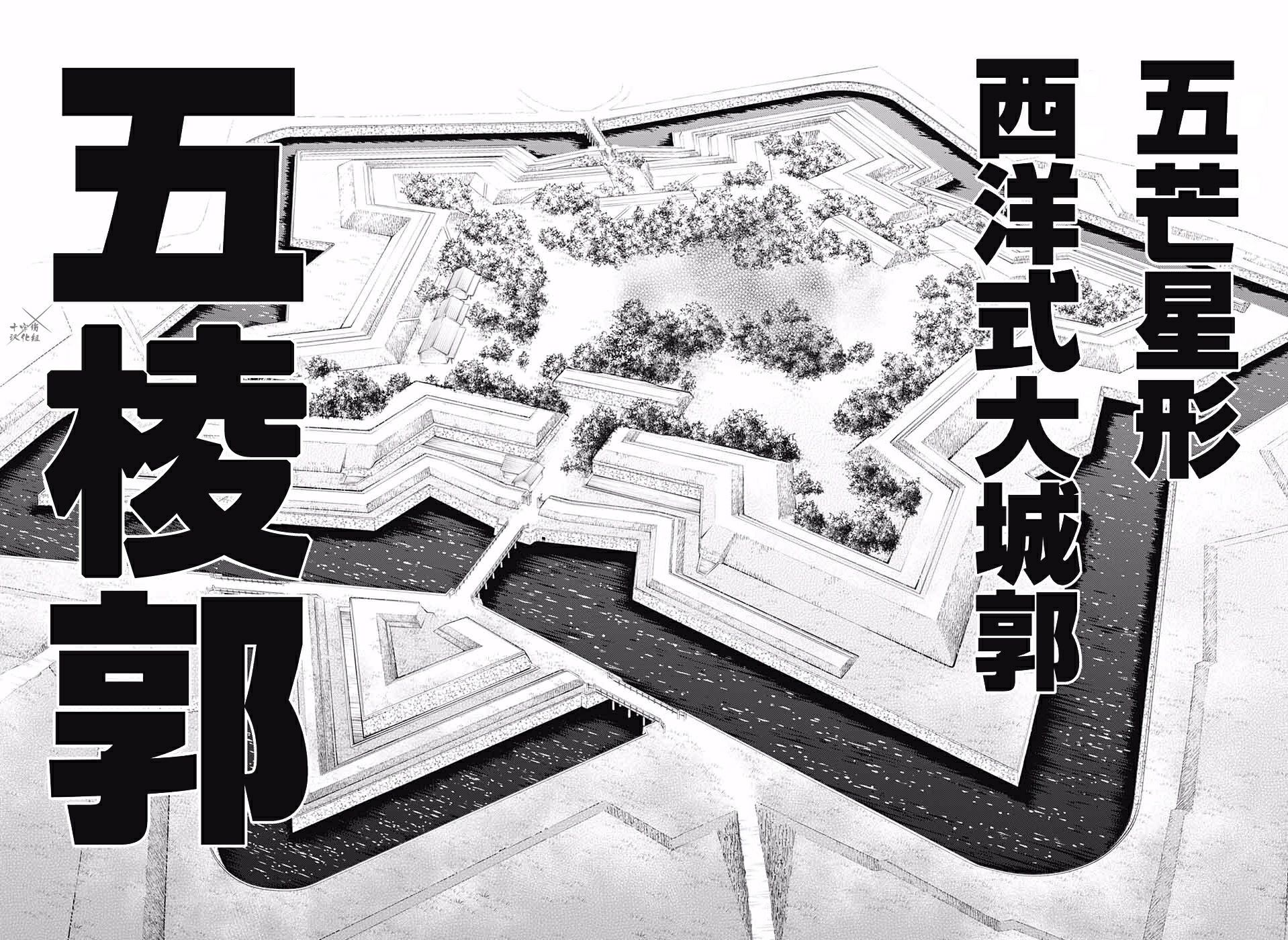

堡垒建在实心台基上,这是欧洲和日本的工程师由来已久的共识。在路径设计方面,日本工程师对棱堡同样并不完全陌生,仍然是尽量拉长敌人暴露在城头火力之下的时间,设法提供侧向火力。棱堡的星形设计完全消除了视野和射界的死角,不管从哪个方向进攻,都会遭到交叉火力的夹击。同时,在画面下方的三角堡,起到了传统日式城堡中“马出”的作用,对大门提供防护。万一陷落,由于三角堡没有后墙,敌军会像进了簸箕一样被直射火力完全覆盖,根本无法有效占领。

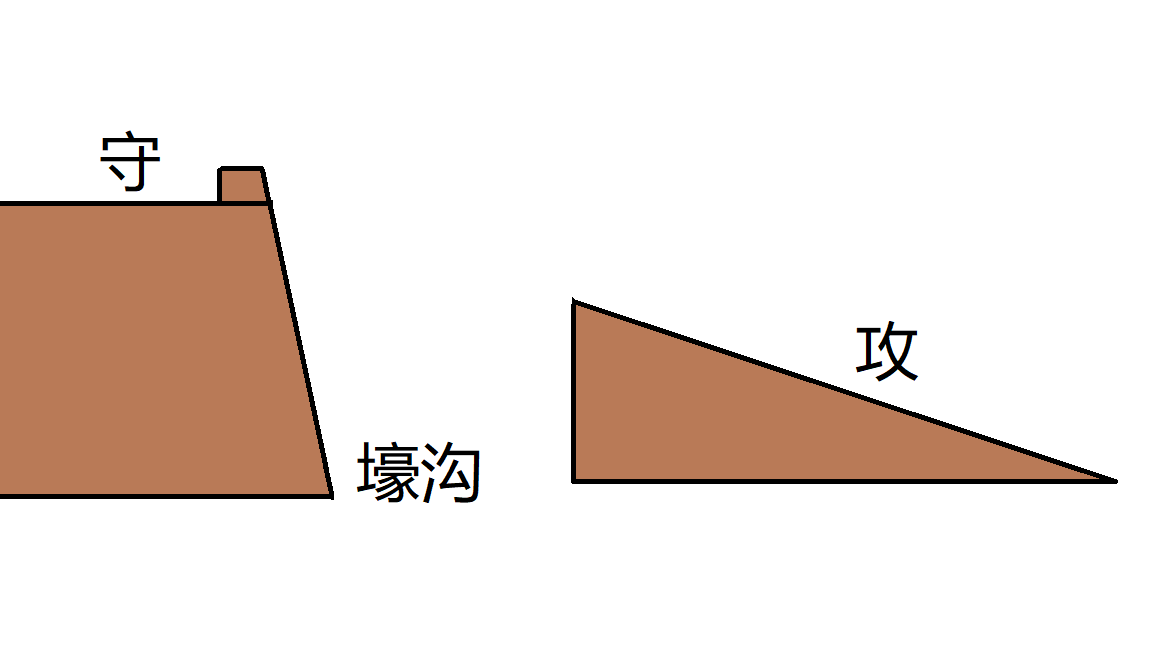

跟古典式城堡的区别在于,棱堡有意降低了高度,防止被火炮轰塌。在棱堡身上,还有一个前所未见的新思路,就是对斜坡的巧妙运用:

如图所示,攻城一方只能在斜坡上正对着守军的子弹冲锋,守军甚至不用调整俯角,高低机锁死顺着斜坡开火扫射就是。而且因为斜坡的存在,攻城一方的直射火力无法提供支援,像1453年那样对城墙直接炮击变得完全不可能。

五棱郭在建造时,对斜坡的理解不是很到位,城内的建筑高度超过了斜坡能够掩蔽的程度,鼓楼冒出了一个尖,于是在函馆战争时,政府军开炮把塔尖炸没了,现在看到的那个塔尖是后来补的。

不过不管是什么体系的城池,其实在攻防战中,最关键的决胜因素是:援军什么时候到。关起门来就算把自己装进铁桶,日子久了早晚也要有闪失。

无必救之军者,则无必守之城

——《尉缭子·守权》

2024.1.26

发现和月伸宏真的是照着画都画不好的典范……之前是比着大久保利通的塑像画来画去不得要领,这回是对着照片画五棱郭都画出了bug

画蛇添足,三角堡竟然多了后墙