左翼可以说一下自己成为左派的心路历程吗?

就从自己的童年讲起吧。这会显得有些(十分)冗长,但我发现,过去的每一时刻对于现在的我都有独特的意义。

童年

我的童年是在一座群山之中的小城中度过的。

我有一个偶尔酗酒的父亲,他在那时候还只是一个政府里的小文员。据母亲讲述,刚刚大学毕业的父亲也曾经对社会上的种种乱象有所不满。这名初出茅庐的年轻人没有学会收敛身上的“过剩”的激进与正义感,因此在进入体制时吃了不少苦头,即使有比单位其他人更高的学历,更多的见识,也得不到用武之地。在我长大到能记事时,父亲倒是学会了沉默,但有些太沉默了——他不知道怎么表达自己内心的负面情绪,只是借酒浇愁,或是一个人溜到山上去看风景。并且父亲从不喜欢操劳家务,这给我的母亲带来了很多的麻烦。

我的母亲是小学教师。她好像深谙教育小孩的技术,所以从小学起,我就要面临严格的管束,尤其是在学习方面。所以我的应试能力从小就不太差。这种严厉使我在小学生活的大多数时间中如鱼得水,同时也没有能够完全扼杀我的冒险精神和想象力。母亲没法制止一个小孩子的调皮捣蛋——他可以把堆在楼下的垃圾用爆竹点燃,在众人慌乱救火的时候还在一旁拍手叫好;他可以在放学后屁颠屁颠地跟着女同学回家,毫无波澜地在别人家吃晚饭;他可以因为失足从四十五度的山坡上翻滚下来,在站起来之后还哈哈大笑……但同时他也是一个体弱多病的孩子——提前两个月的早产是一个漫长的诅咒,不断召唤着疾病的降临。家务几乎只有我的母亲在做,同时她还要努力工作,所以十分辛苦。

除了三番五次去医院诊所,和因为父母偶尔的争吵而吓得瑟瑟发抖之外,我的童年没有遇到太多麻烦,毕竟家庭收入算得上稳定。生活质量也随着小城的发展渐渐提高起来。我的父亲带给我的是对社会和世界的初步认识——上学路上,我会拉着他的手,听他给我讲各种科学历史知识,在饭桌上,他会不满地抱怨社会上的不良习气和体制内的弊病。我的母亲则教会了我坚强和善良——每每我向母亲倾诉在人际关系方面的麻烦时,母亲总会慢慢开导我。我生病的时候,母亲也会无微不至地照顾我。

儿童最开始遭遇的意识形态媒介大概会是动画片。不知怎的,我小时候爱看的动画片全都来自彼岸的日本——《哆啦A梦》,《樱桃小丸子》,《蜡笔小新》,《魔卡少女樱》,《名侦探柯南》和一部接一部的奥特曼。正是从这些精彩的动画中,我学到了关于正义,善良和爱的初级概念。幸好我看的都是中文配音,不然就要学会另一门语言了(doge)。

值得一提的是,我父亲在我四岁那年就给家里购置了电脑。所以我很早就能上网冲浪。当然,我大多数时间都是在玩电子游戏。找单机游戏资源的经历让我掌握了最基本的计算机技术——这实在是受益终生,但我也早早戴上了眼镜,忍受着视力慢慢下降带来的不安和恐惧。而在我六七岁的时候,以前最喜欢用的Google浏览器突然用不了了,让我失去了不少游戏资源。我并不知道为什么会有这种事,只记得是什么商业争端云云。但那是我第一次与利维坦的偶然相遇。

少年-上篇

童年的终结突如其来,而我几乎毫无准备。

12岁那年,我被送到市里去读初中。我不仅失去了父母在旁的陪伴,也渐渐失去了与所有好友的联系。我不得不在那个为应试准备的“军营”里从零开始。更要命的是,11岁时我的妹妹出生了。父母得花许多时间精力来照顾这个新生命,外出来看我的时间就更少了。

我的初中采用的是所谓的半封闭式管理——有“细致入微”的宿舍管理,并且周末放假出学校要开假条(一般外出时间不超过6小时)。同时还有无休无止的周末补习和寒暑假"培训班"。在不多的空闲时间里,你几乎无法在这座监狱里找到任何给年轻人安排的娱乐活动。同学们除了打球就是看书。当一群无事可干缺乏教育的12岁少年聚集在一个寝室或宿舍中时,下流的关于两性关系的讨论、无休无止的霸凌、毫无意义的物质攀比就自然开始了。我从最开始就不愿参与这样的勾当——这与我童年时代受到的教育有关。但这就使我成为了被排斥乃至霸凌的一方。并且我瘦小的身材也成为他们肆无忌惮的理由。

很难说这些事情给一个少年带来了什么,因为他在之后的岁月中为了保护自己,会选择遗忘这种最不堪和痛苦的记忆。大多数人大概难以体会在四个人的寝室被三个人长期轮流精神羞辱和物理欺凌是什么感受。你考得比他们好,他们要不高兴;你课间跟女生说两句话,他们要来造黄谣;你晚上感冒打喷嚏把他们吵到了,他们要破口大骂……当然还有依靠肉体力量的野蛮压制。一种坠入冰窟的绝望每夜都包裹着我。内心的不安和屈辱在我的心灵上刻上一道又一道的疤痕。没有任何人会来拯救和安慰。童年时代的自信和乐观一步步走向凋亡,乃至于最后我只能停留在沉默之中。但我生命好像会自寻出路——我只能把自己的灵魂交给书本和学业。

在适应了那种压抑之后,我的成绩竟然又稳定在了年级前列。这为我带来了一线生机,老师由于我的“特殊地位”才关注到了我寝室中遭遇的异常,在一年多的地狱生活后,我换到了一个“更正常”的寝室,我的新室友至少还有一些同情心,也更守纪律。尽管跟他们的相处更为融洽了,但原来哪几个几个混蛋还是天天在教室里面以欺负弱小的同学为乐。这真可谓是一种最为变态的权力享受。

我也迷上了读书——最开始读的是《科幻世界》,后来每个月一期的正刊和译文版我都会买。这些想象出来的故事极大地满足与扩充了我的想象力。更重要的是,那些笔调成熟的西方作家,比如伊恩·特里吉利斯,特德·姜,K·J·帕克,艾萨克·阿西莫夫等,会在自己的作品中加入对资本主义的思考,为读者提供一些关于社会、政治、经济以及形而上学的命题。这些浸润着现实主义关怀的作品可谓启蒙了我的思辨能力,也为我带来藏匿于文字之下的西方意识形态。此外我还迷上了历史,那时候我没有多少历史书可以读,只能把教材颠来倒去地看,直到倒背如流。只有在不多的寒暑假时间里,可以去网上看一些历史纪录片和B站小视频。

十分可笑的是,在这一时期我选择的意识形态面具是德意志式的国家社会主义。我并没有真正明白这个主义所代表的内涵以及它在历史实践中的表现,只是因为一些皮毛上的了解就认可它的外观——帅气的旗帜,超前的美学(只要看看1936年奥运会时期的慕尼黑以及《意志的胜利》就知道这是什么意思),强大的战斗力,严格的秩序以及纯粹的狂热,这难道没有满足一个十四岁孩子对于强权,秩序和纯粹的所有想象吗?那个孩子或许通过如此皈依的戏演表达了他对吃人的学校的不满。

初二那年暑假,我参加学校的团体项目,去到了新加坡。前一天,我流连于青空下被绿茵喷泉所装点的摩登都市;而后一天,则在喧闹的贫民区做了打包分发免费蔬菜的义工。我曾在当地的顶尖中学(中正中学)感受过异国少男少女的彬彬有礼,也曾与郊区穿着拖鞋的小毛孩奔跑打闹。这座海上的资本主义之明珠给我留下更多印象的无疑是它的繁华,但我也朦朦胧胧感受到了令人无奈的不平等。更重要的是它用全部的社会图景向几年后的我提了一个问题:“资本主义”与“社会主义”到底有什么区别?另外一件幸运的事情是,我在归国航班起飞的前两个小时,遇到了一位即将出差的新加坡公务员。我们用中英文混合开展了一段难忘的对话。当我向他夸赞他祖国的繁荣与发达时,他却略带伤感地说近些年国家的经济和制度出了一些问题。当时我没有什么经济和政治知识,口语也很烂,没能和他深入探讨,但与这位资本主义世界的公民的交谈还是让我回味良久。

初中结束之前发生了一件“小插曲”。一场席卷全球的疾病突然出现,人们先是旁观,之后注视,随后慌乱,最后重整旗鼓。此时它对于我来说好像并没有什么大不了的。我离开了学校,回到老家开始网课。这座被群山拱卫的小城几乎在风暴中逃过一劫。或许我唯一的收获就是见识了西方自由主义制度的孱弱。

春天的时候,我回到学校,在几个月后参加中考。在带着行李从校门口走出来的时候,我感到我终于恢复了呼吸。我当时还十分仇恨那个地方——它把少年的心扔给一群狂吠的鬃狗,又用无助和孤独掩埋了淌血的碎块。这种挥之不去的仇恨最终凝结为一颗反动的内核,在内心的角落中发出暗红的微光。

少年-下篇

凭着不错的成绩,我升到了一所市里公立的顶尖中学。说是顶尖中学,实际上就是专业的高考训练营——凭着较高的招生线吸纳大量优质生源,凭着与区政府与教育局的亲密关系获得大量投入,以及顶尖的师资。在这里你的确可以享受到与高考程序自动适应的训练流程,但也要面临较大的竞争压力。相比于初中,我们在三年中的头两年更加自由了——校门随意出入,周围就是大型商业区;有几乎全满的双休和多多少少明白“人文关怀”的老师。更让我欣喜若狂的是,我们有全市几乎最好的中学图书馆。因此我能够读很多书——科幻小说,日本文学以及历史著作成为了这一时期我的主要阅读对象。

周末我可以一个人偷偷溜回市里的“行宫”(父母虽然在市里买了房子,但都在县城工作,所以周末不让我回去,怕我一个人回家生活质量太差),疯狂上网冲浪。这一时期我迷上了钢铁雄心IV和欧陆风云IV,成为了一名罪大恶极的P社战犯。虽说这两个游戏娱乐性远高于史实性,但它们为我提供了一些基本的历史知识,使我有了地缘政治的概念。尤其是在钢铁雄心4中各种不同的意识形态粉墨登场,让我对现代常见的政治立场和政策有了基本认识。至少你可以从1936年的欧洲地图上明白资本主义≠自由民主,不是吗?

阅读历史对我来说就像面向地心的纵身一跃,在迅速的下坠中,那些在过去沉淀的岩层一个接一个地在眼前展开。文字从书卷中浮起,通过想象构成一种梦幻的图景:日耳曼的蛮族在旧日罗马的废墟上裂土封王;卡诺莎的雪夜之中王权向教权臣服;法兰西的敕令骑兵在百年战争的战场上势不可挡;苏格兰勇敢的高山之子为了他们的自由而与英格兰的骑士血战不休;圣索菲亚大教堂的钟声也无法阻挡乌尔班巨炮的轰鸣;而铁头查理的铁甲没能防住瑞士人悍勇的长枪;美利坚的疆土在土著的血泊中扩张至原野的尽头;彼得堡的广场上横着十二月党人的尸骸;一场枪炮飞机竞相登场的中原大战却换得生灵涂炭……我那时阅读的历史著作质量参差不齐,其中鲜有运用历史唯物主义分析者。尽管如此,它们还是给予了我对世界历史的模糊轮廓,这些丰富的历史材料将在与历史唯物主义这种科学方法的相遇中焕发生机。

我的B站使用时长也大幅增长。得益于优秀的推送的机制,我很快开始接触到国际共产主义运动史,马克思主义理论入门和一些带有左翼符号的剪辑视频。正是在这个过程中,我对以往疯狂的纳粹主义外衣进行了清算。一方面是认识到极端民族主义的灾难性后果,另一方面是逐渐意识到资本主义的历史现实,以及经济问题的重要性。同时,我也看到了在中国革命,苏俄革命和西班牙内战等革命斗争中,那么多无私、勇敢和坚定的革命战士抛头颅洒热血,为人类的福祉而奋斗。我觉得这些不惜献出生命,即使在逆境中也斗志昂扬的人十分崇高,而他们为之战斗的共产主义理想也一定是值得的。此时我并没有形成什么关于社会和历史的科学方法,而只是本能地趋近于一种我所认可的理解世界的方式。

尽管高中的同学都是不错的家伙,我也有了许多可以交谈甚欢甚至打情骂俏(doge)的朋友,但我内心的敏感和自卑还是一直折磨着我,过去的噩梦会在我对镜凝望自己的双眼时悄然浮现。青春期的激素紊乱似乎加重了这种症状。学业的压力还有从未离去的孤独,只是不断扩大着心中的裂痕,直至成为一个空洞。空洞痛苦地呼唤着什么东西,而它最终也找到了一种救赎——ACGN。那些温柔浪漫的故事在一段时期内完全占据了我的头脑——被创造出来的人物与情节,牵动的却是一颗现实的心灵。对我来说,看完一部优秀的动漫,远比考一次年级前十动人心弦。那些在生活中并不缺乏关爱与认可的人也许无法理解这种对虚拟的沉醉。而我正是在这些被精心创作的故事中,思考着生命的意义,追逐爱与温柔的深刻内涵。也许这仍是意识形态,但至少为我的心灵提供了逃离荒芜的双翼,也让我在一定程度上疏远了“新教伦理与资本主义精神”。

少年-下篇-插曲

这大概是我高中做过最勇敢,或者说,鲁莽的事情。

在机缘巧合之下,我在高二的一次月考中考了班级第一。而学校本着“民主协商”的精神,会邀请每个班上成绩前列的一两名同学去参加一次圆桌会议,向教务主任和副校长报告班级所出现的问题。当时班主任在班上的一些做法引起了同学们的不满,其中在我看来最成问题的是几乎毫不隐瞒的对好生和差生的差别对待。比如说在看不顺眼的同学做课前演讲的时候找茬,大批特批(其他一些同学或许课前演讲质量也不高,但却没有收获这种火气)。经常在晚自习找不听话的同学去办公室,然后批评好几个小时,直到对方泪流满面。当时我没有把这一现象理解为资本主义教育的“人之常情”,也许在更残酷的学校呆过的读者会认为这些都是鸡毛蒜皮吧。我注意到了同学们的不满情绪,于是就在这次圆桌会议上颇为委婉地对着副校长说:“我觉得我们班的班主任可能对同学有差别对待的情况,这个呢,可能伤害了一些同学的自尊啊……”

在如此场景下,委婉也要被解读为遮掩。链式反应开始了。

在我颇有些忐忑地回到教室后,不到一个小时,我就被“传唤”到了办公室。班主任,一个三十多岁,肌肉尚有些强健,但身高略矮于我的足球爱好者,憋红了脸。他慢慢问了一句:“你刚才在下面说了什么欸?”(他一定已经知道了什么,我想。)我缓缓地复述了一遍刚才对校长说的话,脸上还挂着尴尬的笑容——他的眼中渐渐流出了杀意。平日里略有些脾气的班主任只是冷笑了两声,起身走到饮水机前接了一口冷水,抿了两口,说:“我什么时候故意偏心?好嘛,你回去吧”。我知道一场灾祸要降临到我头上了,只得回到教室的座位上暗自思索。同学们都很好奇刚刚我下去建议了什么,但我只是沉默不语。

当晚,内心的风暴久久不能平息。明天会见到什么面孔的班主任呢?是妥协还是坚持到底?我和室友透露了这件事情,虽然他们也认可班主任确实有这样的毛病,但觉得直接向副校长报告还是十分冒进。沉浸在不安与惶恐中,我来到了第二日的黎明。

一切如常,直到时间来到班主任所教授的英语课。他迈着有些凌乱的步伐走到了讲台上,小声说了几句课前预告,点开了一个英语视频,随后几乎陷入了哭腔。他随后竟然逃也似的离开了教室,只留下摸不着头脑的学生们。之后课代表前去了解情况,但没能把他劝回教室。我坐在讲台下面,知道多米诺骨牌已开始倒下。即使想到情况会很糟,也仍然震惊于他所表现出的脆弱。同学们在喧闹中开始纷纷把视线转向我,我只得告诉大家昨天的经过。

同学们开始七嘴八舌的议论起来了。大多数人保持着中立,不少朋友和几位班干部围在我座位旁,开始给我建议或是批评我太过激进。一场关于“人非圣贤,孰能无过”的检验真理的大讨论就此展开。那些在班主任的“不当行为”中的受害者也纷纷起立发言,不少同学开始细细回忆班主任是否有真正偏心的证据。教室一度陷入了无政府状态,甚至下一节语文课也无法进行(班长恭恭敬敬地把老师请出了教室)。最后我认为无法在拖延上课时间了,装作镇定地说:“那就不耽误大家的上课时间了,我一个人去找班主任”。阳光携着一丝夏意打在我已然被汗水浸湿的外套上,我提起双脚,向后门走去。

又是一次巧合,我刚走到后门前,班主任便从前门走了进来。他站在与我相对的位置,一字一句地发表着他的辩白:“我从来没有偏心的想法……”。结束的时候我们四目相对,然后默契地同时拉开了门,走了出去。随后他把我带去了阳台,开始当着我的面训斥我。

我们四目相对,他双颊微红,好似刚刚小酌了一杯白酒,而我强装镇定,摆出一副扑克脸。我只得一声一声地“嗯嗯嗯”,接受他话语中的怒火。但突然他来了这么一句:“你是不是对我有什么意见,是不是我以前抓住你晚自习说话,把你骂了,你想报复我”。那一瞬间,我的瞳孔仿佛震动了一下。不知为何,我内心涌起一阵强烈的笑意——我无法想象如此小肚鸡肠的话语会从面前这个人口中说出——但是我得绷住,不然只会激发他的愤怒。我只是轻轻地摇了摇头,嘟囔了一句:“不是”。然后在接下来的批评中继续“嗯嗯嗯”。

我还得知那天上午,副校长连续找了他两次。我开始理解为什么他上午上课时状态如此差劲。最后我决定妥协,来结束这场闹剧。一方面我觉得班主任应当“受了足够多的教训”,能够推动他“进行自省”;另一方面我也没有足够的信心和勇气了,拖下去没有意义,还可能影响教学秩序。中午在室友的帮助下,我写了一封“真心诚意”的道歉信,在下午上课之前放到了班主任的办公桌上。过了很久他才出现在了走廊上。在我们的注视下,他急促地向教学楼门口走去,握着电话,大声地向那头说到“我绝对没有想要偏心……”。或许是在向领导辩解吧。显然,他也陷入了职场危机的漩涡。

那天下午吃完饭,大家都在讨论该怎么安抚班主任的情绪。邻班甚至出现了“他们的班主任都要滚蛋了”之类的说法。但换班主任无论如何都是不现实的——尽管他有这样那样的缺点,大家也认为他总体上待我们不错。尽快让班主任的状态恢复正常才是当务之急。于是班干部们得出一个点子:大家都写一写小纸条,夸夸他的优点,并对一年多以来的教育表示感谢。最后他的办公桌上堆满了我们的“小礼物”,我也重新写了一遍道歉信。

那天晚自习快结束的时候,班主任终于重新出现在了教室里。他面色依旧冷峻,但还是说出了“xxx同学可能没有恶意”“我以后也尽量注意不伤害到同学们”等等的话。可以说,是他给了我一个台阶,让风暴得以停歇。而我也凭借着运气达到了某种战略目的。

之后的日子里,如何处理与班主任的关系也是一个问题。每次见到他跟他打招呼的时候,也许双方都会想起那场闹剧,暗自感到尴尬。我们双方在之后的日子里都逐渐修复着破损的师生关系。另一个幸运的副作用是同学们并没有过多的怪罪我,有的朋友还对我多了一分敬佩。我也暂收锋芒,继续把自己捆在了通往高考的战车上。

也许少年在事后才会意识到由于他只是一个孩子。校方和父母仍然保护着他,所以他没有因为他的错误遭到太多的惩罚;也许少年在事后才会意识到问题在于这种不平等的,因而又生产着不平等的教育体制,班主任作为个人无法违逆这种社会的准则。但无论如何,这件事给他了这样一种信念:对现存秩序的挑战乃至颠覆绝非不可能——它正如一位三十多岁的健身爱好者(班主任)在他的16岁学生面前露出快要哭泣的表情一样存在可能。

少年-下篇-落幕

在高三的时候,我遇到了两本于我而言十分重要的书,正是这两本书让我得以逐渐肃清头脑中的意识形态,迈向一种理解世界的科学方法。

第一本是《理解资本主义:竞争、统制与变革》。我是在新华书店里偶然间看到这个大块头的,不得不说这精美的硬壳封面是有些吸引人。我没有什么经济学基础,但得益于此书的入门性质,我还是很快就沉浸其中。《理解资本主义》并非“纯粹的马克思主义政治经济学”,但却仍“在马克思主义的阴影之中”。从这本书中,我了解了资本主义的历史起源,理解了“价值”“商品”等关键概念,明白了一个典型的资本主义系统是如何围绕着(剩余价值)生产所运转……更难能可贵的是,作者还以书中出现的方法分析了现代美国经济,让我得以透过“意识形态叙事的迷雾”了解这个所谓发达国家真实样貌,并最终用这些分析框架回归到我所生活的土地上。正如本书的标题所想要达到的,我最终获得了一种理解我所在世界的崭新视野。

第二本则是国内史学家所写的《第三帝国史》。这本书站在某种历史唯物主义的立场上,很详细地描写了纳粹党在德国的起源、发展与崛起,对纳粹德国的政治体制、统制经济体制、文教体制、社会统制与社会协调机制等等作了全面的介绍。最重要的是它点明了号称要拯救“全体德国人民”的“民族社会主义德意志工人党”与垄断资本巨头的龌龊关系。这是我第一次如此详细地观看一个现代式的资本主义国家内部的方方面面——它们为我呈现了一种极端疯狂和极端理性相融的全景画,而我冷静地站在画外考察这个曾经让我崇拜的体制。原来纳粹主义仅此而已——马克思主义再次击败了意识形态。

少年的青春最后在那个夏蝉鸣泣的傍晚结束了——哦,只是高考完了。那天他去吃了一碗砂锅米线,随后平静地回到了住处。但平静不会持续太久,对未来的迷茫很快将抓住他。

现在

感谢在高中所受到的应试训练,我得以来到一所在"XX榜"“XX排名”上位置不错的大学。但很快我就失望了——除了那些官僚主义形式主义的条条框框,还有愈发露骨的资本主义性质的人情世故。号称一流大学,不过是“精英们”分配利益,尔虞我诈的名利场。当然,我也不能否定他人事实上的努力和科研上的“国际领先成果”,对吧?而我自己只能在应付日复一日的理工科课程中疲惫不堪——我真的学到了东西吗?对不起,我忘记了。

但得益于大幅提升的自由度,和另一个顶级的图书馆,我可以躲进书斋啃掉一本又一本理论著作:《国家与革命》如同一道闪光,让我得以看清藏匿于阴影中的利维坦的模样;《论再生产》像一只来自少年时的箭矢,命中了意识形态国家机器中教育装置的内核;《回到马克思(第一卷)》仿佛一位时间洪流中的导游,带领我的意识去见证伟大思想的诞生与成长……并且,我也听到了从五十多年前这片大地上传来的革命的微末回音,更加清晰地看到了现在红色幕布下不堪入目的残忍与压迫。

在今天这个低落的时代中,我很高兴能够在学校或网络中遇到还能与我谈论解放的人,我往往因此受益匪浅。我想我有一天总得去做点什么,在离开了当前所在的牢笼之后。然而解放这件以阶级为单位的事,是无法靠单打独斗来完成的。团结与联合,大抵不会太遥远吧。

我清楚现在自己就像一个步履蹒跚的醉汉,仍在意识形态之中。在夜晚孤独和悲伤的时候,我也会想要抱紧我的fufu。未经风暴洗礼,站在无产阶级之外的小知识分子就是如此——软弱,动摇,低落。我觉得我还太过年轻,甚至没有学会做一个成熟可靠的大人(假如"成熟可靠"不纯然是资本主义-父权制的意识形态标准的话)。时间还长,但愿我关于世界赤色革命的信念不会太快动摇。

我写下这些文字的目的或许太过自私。那些沉淀于记忆中,拥有或浓或淡色彩的碎片以及碎片间的空白,如今随着我的笔墨,被串联为一份“完整的剧本”。我很高兴这些碎片能在此刻汇聚于一个点——正是我全部时间的过往,让我能够站在现在这个位置上写下这些不成熟的文字。或许我只是希望为自己留下一条项链,当我将它置于脖颈之上,它的那份冰冷将会提醒我继续向前。

这些文字中的断裂与虚妄不可避免,希望读者能自己去发现或想象。不过谎言也好,蒙太奇也罢,重要的是从这些文字中获得一点意义。

感谢你能够读到这里。

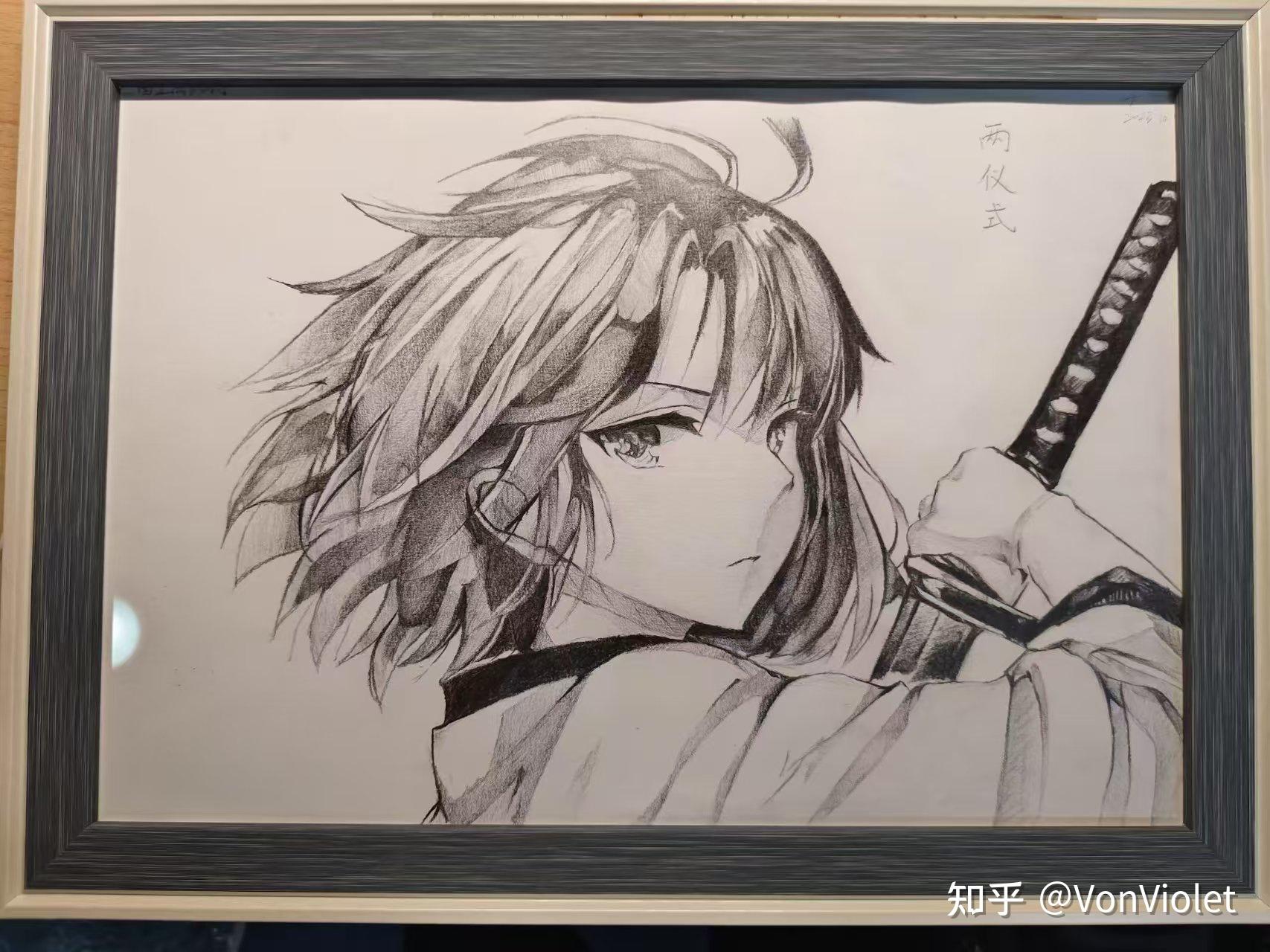

留下一幅临摹的旧作与各位共勉:

沉眉磨刃三十载,为有一朝剑锋来!